外国語学部NEWS

【国際日本語学科】「日本語教育実習」履修者が、初めて教壇に立って日本語を教えました

2023.04.13(木)

国際日本語学科

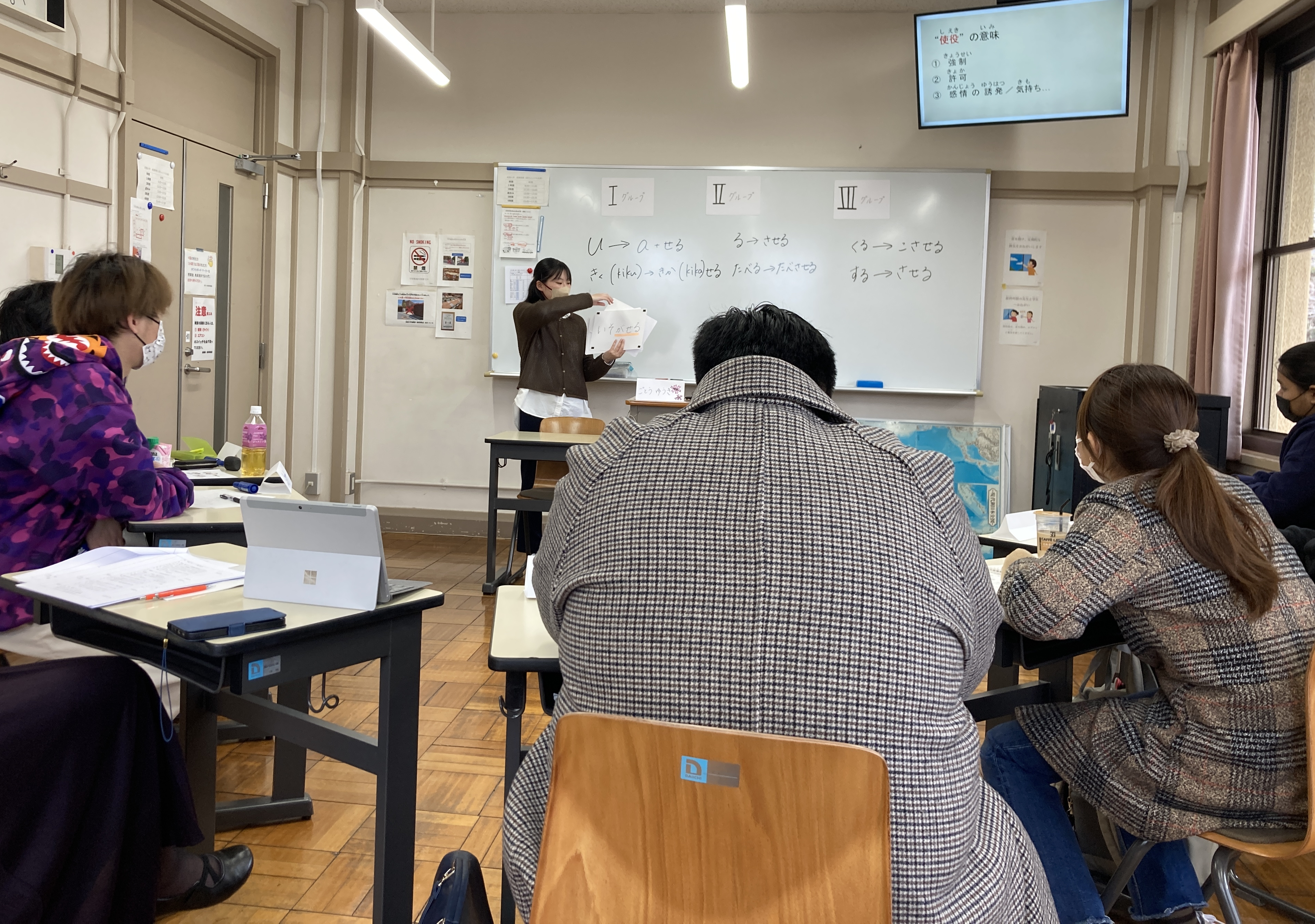

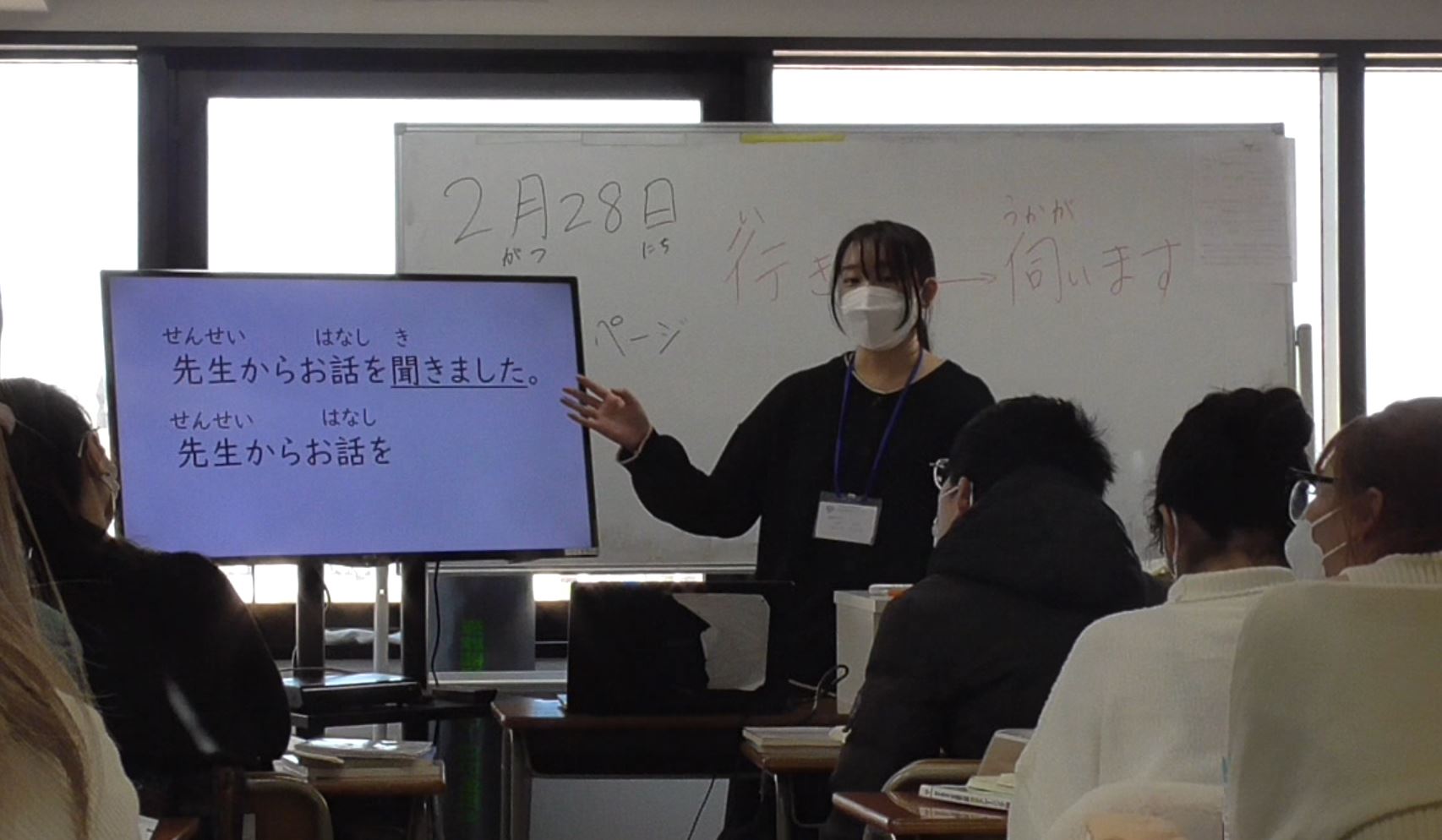

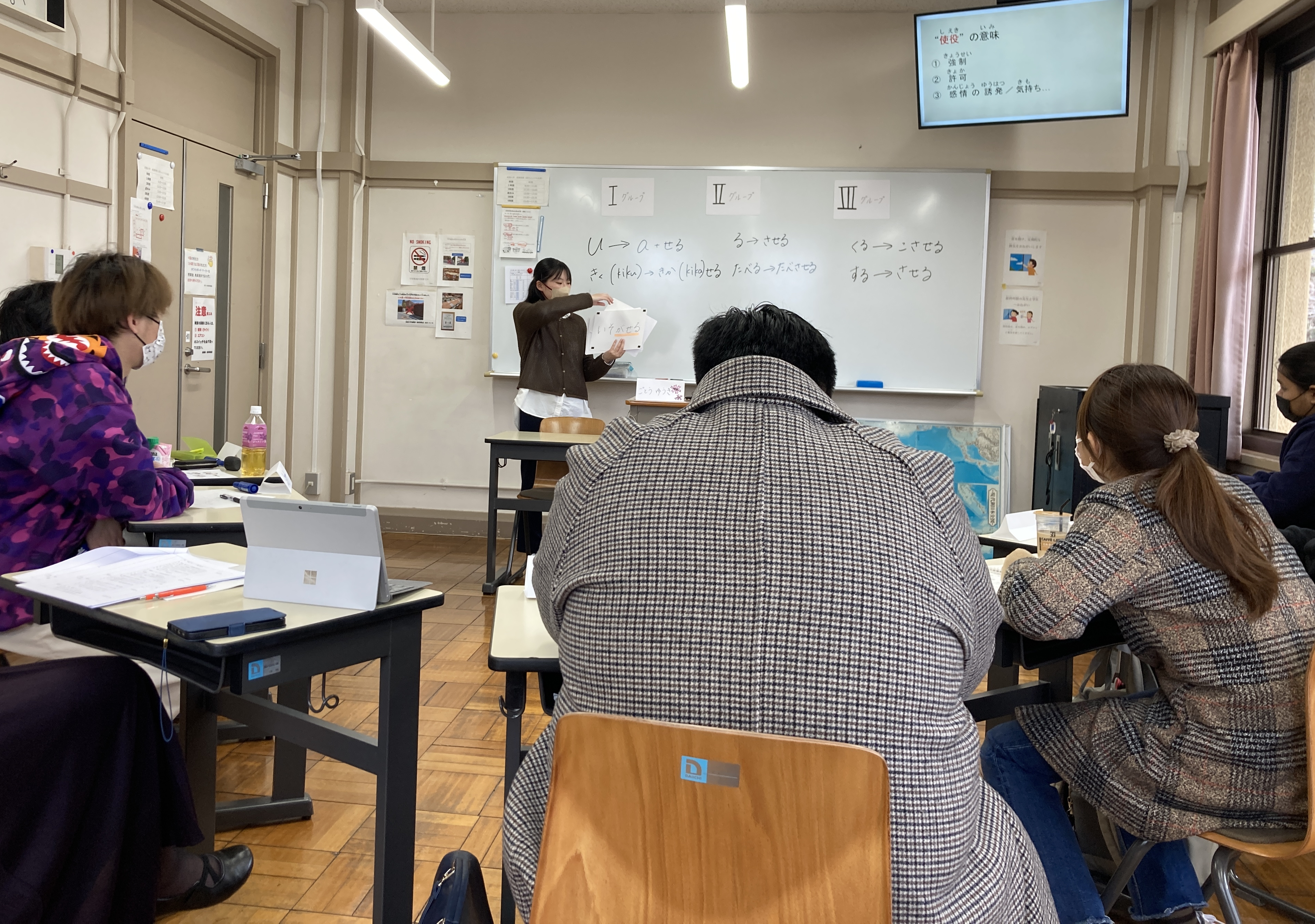

国際日本語学科の1期生に当たる3年生(23年度からは4年生)が、2月~3月にかけて、日本語教育の教壇実習にのぞみました。

今回の実習先は、拓殖大学留学生別科(文京区)、日東国際学院

国際日本語学科の1期生に当たる3年生(23年度からは4年生)が、2月~3月にかけて、日本語教育の教壇実習にのぞみました。

今回の実習先は、拓殖大学留学生別科(文京区)、日東国際学院(相模原市)、日東国際学院八王子校(八王子市)の3か所です。それぞれの教育機関では、大学進学などを目指す留学生が日本語を学習しています。

初めて教壇実習を経験した学生たちは、学生同士の模擬授業では得られなかった多くの気づきを得たようです。実習を終えた学生たちの声を一部紹介します。

※記載の学年は2023年4月からの学年です。

今回の実習先は、拓殖大学留学生別科(文京区)、日東国際学院(相模原市)、日東国際学院八王子校(八王子市)の3か所です。それぞれの教育機関では、大学進学などを目指す留学生が日本語を学習しています。

初めて教壇実習を経験した学生たちは、学生同士の模擬授業では得られなかった多くの気づきを得たようです。実習を終えた学生たちの声を一部紹介します。

※記載の学年は2023年4月からの学年です。

国際日本語学科4年 後藤 祐希

(東京都立松原高等学校出身)

私は、事前の教案作成にたくさんの時間を費やし、改良を重ねました。しかし、実際に教壇に立ち、学習者を前にして授業をしてみると、想像以上に多くの違いがありました。時間配分がうまくいかなかったり、学習者の予想外の反応や質問に固まってしまった場面も多々ありました。ですが、そのような経験をすることで、授業の細部における準備不足や自分自身の知識不足に改めて気づくことができました。また、授業の終わりに「ありがとうございました!」と笑顔で言ってもらえた時には、頑張ってよかったと達成感でいっぱいになりました。

そして、今回の教壇実習を通して気づいたことがあります。学習者は日本語の言語的な能力のレベルが今はあまり高くないというだけで、私と同世代か私より年上の人がほとんどです。学習者それぞれの母語であれば、当たり前のように話すことができます。頭の中に言いたいことはあるのに、その内容を日本語で言語化することが難しいだけです。

どのように授業をするのかももちろん重要ではありますが、学習者と向き合い、学習者の価値観を理解することも教師として大切な役割であると学びました。感じたことや学んだことを生かして、自分の経験や知識を学習者に還元できるようなより良い授業をつくれるように、これからも言語の勉強に取り組んでいきたいと強く思いました。

(東京都立松原高等学校出身)

私は、事前の教案作成にたくさんの時間を費やし、改良を重ねました。しかし、実際に教壇に立ち、学習者を前にして授業をしてみると、想像以上に多くの違いがありました。時間配分がうまくいかなかったり、学習者の予想外の反応や質問に固まってしまった場面も多々ありました。ですが、そのような経験をすることで、授業の細部における準備不足や自分自身の知識不足に改めて気づくことができました。また、授業の終わりに「ありがとうございました!」と笑顔で言ってもらえた時には、頑張ってよかったと達成感でいっぱいになりました。

そして、今回の教壇実習を通して気づいたことがあります。学習者は日本語の言語的な能力のレベルが今はあまり高くないというだけで、私と同世代か私より年上の人がほとんどです。学習者それぞれの母語であれば、当たり前のように話すことができます。頭の中に言いたいことはあるのに、その内容を日本語で言語化することが難しいだけです。

どのように授業をするのかももちろん重要ではありますが、学習者と向き合い、学習者の価値観を理解することも教師として大切な役割であると学びました。感じたことや学んだことを生かして、自分の経験や知識を学習者に還元できるようなより良い授業をつくれるように、これからも言語の勉強に取り組んでいきたいと強く思いました。

実習先:拓殖大学別科日本語教育課程

国際日本語学科4年 荒木ひかる

(山形県立山形北高等学校出身)

大学でのグループの模擬授業とは異なり、今回の教壇実習では1人で実際の学校の授業を担当したため、非常に緊張感がありました。

実習を振り返って良かった点としては、口語学習を多く取り入れたことで学生が積極的に声を出すようになっていたこと、板書の文字の大きさや、教材の指示が適切だったことなどがありました。

改善点としては、学生からの質問に詳しい回答ができなかったこと、口頭練習の繰り返しで単調な授業内容になってしまったこと、学習者のペアワーク内容の理解が不十分な早いタイミングで行ってしまったため、効果的な学習にならなかったことなどがありました。

実習を通して、教案通りにはならない予想外のことが多くあり、改めて教えることの難しさを実感しました。また、授業での先生方の些細な行動にも意味があり、授業において重要なポイントになるという気づきも得ることができました。今回の実習で得た反省点を活かし、より良い授業を目指していきたいです。

(山形県立山形北高等学校出身)

大学でのグループの模擬授業とは異なり、今回の教壇実習では1人で実際の学校の授業を担当したため、非常に緊張感がありました。

実習を振り返って良かった点としては、口語学習を多く取り入れたことで学生が積極的に声を出すようになっていたこと、板書の文字の大きさや、教材の指示が適切だったことなどがありました。

改善点としては、学生からの質問に詳しい回答ができなかったこと、口頭練習の繰り返しで単調な授業内容になってしまったこと、学習者のペアワーク内容の理解が不十分な早いタイミングで行ってしまったため、効果的な学習にならなかったことなどがありました。

実習を通して、教案通りにはならない予想外のことが多くあり、改めて教えることの難しさを実感しました。また、授業での先生方の些細な行動にも意味があり、授業において重要なポイントになるという気づきも得ることができました。今回の実習で得た反省点を活かし、より良い授業を目指していきたいです。

実習先:日東国際学院八王子校

国際日本語学科4年 鳥丸 紗也華

(神奈川県立大和西高等学校出身)

私は今回の教壇実習を通じて「学習者の立場になり授業を作ることの難しさ」「フィードバックを受け止め改善することの大切さ」を学びました。

教案作成では学習者が取り組める活動を多く取り入れたり、発話を促せるよう工夫しましたが、先生から多くの改善点を指摘され自分自身の知識不足を感じました。

しかし教案を作って授業を組み立てることで自分自身の問題点が明確になり、その気づきと先生のアドバイスを照らし合わせることでより良い教案が出来上がると感じました。

また授業を通じて一方的な講義にならないように学習者自身に気づかせる、考えさせることの難しさを感じ学習者の立場になり授業を作ることの大切さを学びました。

授業後は先生からフィードバックをいただいたり、録画したビデオを見ることで普段意識していない仕草や話し方、表情などを意識する機会となりました。フィードバックを冷静に受け止め改善することを繰り返すことでより良い授業ができるようになると感じました。

(神奈川県立大和西高等学校出身)

私は今回の教壇実習を通じて「学習者の立場になり授業を作ることの難しさ」「フィードバックを受け止め改善することの大切さ」を学びました。

教案作成では学習者が取り組める活動を多く取り入れたり、発話を促せるよう工夫しましたが、先生から多くの改善点を指摘され自分自身の知識不足を感じました。

しかし教案を作って授業を組み立てることで自分自身の問題点が明確になり、その気づきと先生のアドバイスを照らし合わせることでより良い教案が出来上がると感じました。

また授業を通じて一方的な講義にならないように学習者自身に気づかせる、考えさせることの難しさを感じ学習者の立場になり授業を作ることの大切さを学びました。

授業後は先生からフィードバックをいただいたり、録画したビデオを見ることで普段意識していない仕草や話し方、表情などを意識する機会となりました。フィードバックを冷静に受け止め改善することを繰り返すことでより良い授業ができるようになると感じました。

実習先:日東国際学院