外国語学部NEWS

国際日本語学科、学生座談会シリーズ第一弾「初年次教育ゼミナールを受けてみて」を実施しました

2020.09.01(火)

国際日本語学科

学生座談会「初年次教育ゼミナールを受けてみて」

(2020年8月18日にオンラインにて開催)2020年に開設された国際日本語学科の特長の1つは、初年次教育ゼミナール(通称:初年次ゼ

学生座談会「初年次教育ゼミナールを受けてみて」

(2020年8月18日にオンラインにて開催)

2020年に開設された国際日本語学科の特長の1つは、初年次教育ゼミナール(通称:初年次ゼミ)があることです。1学年の学生を3つに分けた少人数のクラスで先生やゼミ仲間とじっくり向き合い学び合う場になっています。それぞれのゼミの学生に集まってもらい、初年次ゼミの感想と、国際日本語学科の魅力について聞きました。(ファシリテーター:山岸さん)

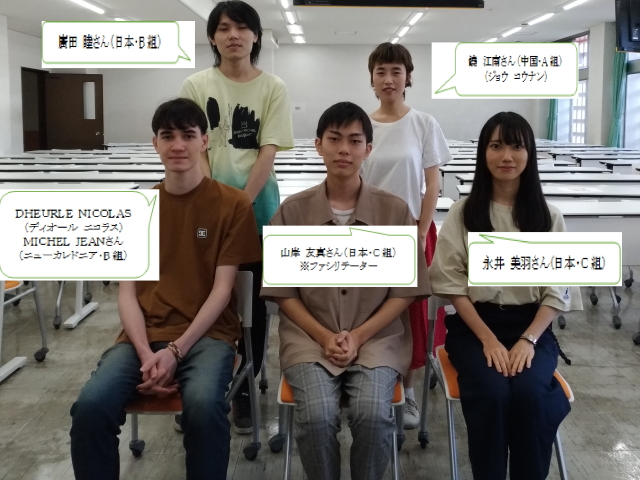

座談会に参加した学生たち(2020年9月11日ガイダンス時に撮影)

座談会に参加した学生たち(2020年9月11日ガイダンス時に撮影)

オンライン授業は一長一短

山岸:まず、前期はオンライン授業でしたが、半期終わってみて、どうでしたか。廣田:対面の授業と違って、わからないことがすぐに質問できたり、画像や記事がすぐに見られる情報の速さはオンラインならではだと思います。ただ、グループワークなどで、カメラがオフで表情が見えないこともあって、そこはちょっと難しいところでした。

ニコラス:それから、最初はネットで資料や課題をどうやって出すのか、誰に相談すればいいのかもよくわからなかったです。(一同:うなずく)

コウナン:私は通信環境が不安定になることが心配でした。でも、人前で日本語で話すことは苦手なので、カメラをオフにできることで、あまり緊張せずに話すことができました。

山岸:確かに私もときどき人見知りを発揮することがあるので、オフにすることで気楽になれる部分もありましたね。

一同:(笑)

永井:みなさんと会って話せなかったのは残念でした。逆によかった点は、通学時間がかからなかったことと、時間を自由に使えたのが、よかったと思います。

国際日本語学科の魅力は、現代の生きた日本語が学べることと異文化交流

山岸:みなさんが、拓殖大学の国際日本語学科に進学した理由は何ですか。永井:将来の進路が未定なので、受験のときは迷いました。興味があるのは日本語や日本文化だったので、日本語学科に進み、いろんなことを学んで、いろんな人に会って世界を広げてから、進路のことを決めてもいいのかなと思いました。他大の文学部なども調べましたが、古典的な日本語や文学のことを学ぶところが多いと感じました。でも、ここは、生きた日本語、現代で使われている日本語が学べるのではないかと思って、そこが魅力的に感じて、ここに決めました。

コウナン:私は日本語、日本文化に興味を持っています。日本語学校で親切な先生に出会って、日本語の先生になりたいと思うようになりました。

ニコラス:私も日本語、日本文化を学びたくて、先生に相談したら、ここを勧められました。新しい学科なので、新しい大学生活を味わえると思ってここに来ました。

廣田:私も先生から、拓殖大学は留学生の数が多く、異文化交流ができるところが魅力だと勧められました。今の自分の目標は海外で日本語教師になることです。大学生活でいろいろな経験をしたら、変わるかもしれないけど、日本、あるいは日本語に関わる仕事をしたいです。永井さんもおっしゃっていましたが、ここは現代日本語、日本語教育について学べる点が強みだと思って選びました。

山岸:ここは、文学や古典ではなく、日本語という言語そのものにスポットが当たっていて、そこから日本の文化や他の国の文化などに発展して学べるところだと思います。ぼくもそれで入学を決めました。

初年次ゼミで学んだ、伝える力や異文化コミュニケーション力

山岸:初年次ゼミについて聞きたいです。他の大学の友達に聞いてみると、1年生からゼミをやっていない大学もあるようです。私たちは初年次ゼミを半年間受けてきましたが、それぞれどんなことを学んだかを教えてもらえますか。では、A組から。

コウナン:A組で強く印象に残ったことを話します。自分の時間割を作って、自分の時間を管理するという課題がありました。また、自分自身の興味や性格などを分析して、これからのキャリアを考えるという課題は、将来の進路について深く考える機会になりました。

ニコラス:B組では、グループワークが多く、ほかの人に頼らなければならないという場面が多かったです。自分の国ではそのような活動はなかったので、初年次ゼミでグループワークの方法を学べた経験はよかったと思っています。

コウナン:A組で強く印象に残ったことを話します。自分の時間割を作って、自分の時間を管理するという課題がありました。また、自分自身の興味や性格などを分析して、これからのキャリアを考えるという課題は、将来の進路について深く考える機会になりました。

ニコラス:B組では、グループワークが多く、ほかの人に頼らなければならないという場面が多かったです。自分の国ではそのような活動はなかったので、初年次ゼミでグループワークの方法を学べた経験はよかったと思っています。

C組初年次ゼミの様子

C組初年次ゼミの様子

永井:C組では主にレポート作成でした。これまでは自分の興味を持ったことを調べることはあっても、それをまとめて人に伝えたり、わかりやすく文章化しなければいけないことはありませんでした。それをゼミでは、グループで話し合ったりしながら、どう伝えたら人に伝わりやすいかを考える時間が多かったので、今後に活かせると思いました。

山岸:ゼミがあるというので、最初は日本語がテーマになると思っていましたが、もっと幅広く、レポート作成やグループで話したりして、いろんなことを学べたと思っています。レポートは各授業や卒論だけでなく、この先にも使える力だと思うし、グループワークもよかったです。特に国際日本語学科は留学生が多くて、日本語でいろんな国の方と話ができたのも、今までにない経験で面白かったです。

日本語で伝える力を出発点に、将来の可能性を広げていきたい

山岸:これからのことについて聞きます。グループワークやレポート作成の方法など初年次ゼミで学びましたが、この後どんな風に生きてくると思いますか。進路などに影響はありましたか。

僕自身の話をすると、日本語教師に興味を持つようになりました。それから、日本で外国の方を相手にできる仕事も面白いなと思い始めていて、通訳や翻訳、観光業などにも可能性を感じています。初年次ゼミで学んだ文章で伝える力は通訳や翻訳につながるし、グループワークでのコミュニケーションを通して学んだわかりやすく伝える力も、いろんな仕事に役立つと思っています。

僕自身の話をすると、日本語教師に興味を持つようになりました。それから、日本で外国の方を相手にできる仕事も面白いなと思い始めていて、通訳や翻訳、観光業などにも可能性を感じています。初年次ゼミで学んだ文章で伝える力は通訳や翻訳につながるし、グループワークでのコミュニケーションを通して学んだわかりやすく伝える力も、いろんな仕事に役立つと思っています。

座談会の様子、真ん中上はC組担当教員の中村かおり先生

座談会の様子、真ん中上はC組担当教員の中村かおり先生山岸:例えば僕は日本語の授業をとりつつ東南アジアの授業も取っています。国際日本語学科では日本語だけでなく、世界のことについて学ぶこともできるので、将来の可能性を増やすという意味ではしっかり勉強できているのかなと思います。

コウナン:私はもっとグループワークを体験したいです。みんなと同じ課題について調べたり話したり考えたりしたいです。そして私は将来、日本語教師になって、国に帰って、自分の国の人に日本語だけでなく、日本の文化についても伝えたいです。ですから、これから文化や教授法についてもっと勉強したいです。

ニコラス:私は最初は通訳になろうと思っていました。でも、最近は日本の観光にも興味が出てきたので、勉強してみようと思っています。それから、国際関係、例えば大使館などで働くことにも興味を持ち始めています。

廣田:ゼミでは日本人と留学生の比率がほぼ1対1なので、グループワークのときに必ず留学生と話し合いをします。そこでお互いのギャップを感じたり、異文化を体験したりすることがあって、この先どの職に就くにしても、多様性を理解するという観点では重要だと思います。

今、高校生の方に向けて話すなら…。たぶんほとんどの学生が、進路をどうしようと思いながら入学してくると思います。むしろ日本語教師になりたいと最初から思って大学に入ってくる人は多くなくて、日本語に興味はあるけれど、広く語学もやりたいし、あれもいいな、これもいいなと考えている人がすごく多いと思います。ゼミの授業では、他の学生の考え方に触れたり、先生から紹介があったり、いろんなヒントがすごくいっぱい転がっていると思います。

山岸:そうですね。他の学生と話す中で、そこから大学生活のビジョンが見えてきたり、こういう勉強もできるんだという可能性を、ゼミで知ることができたなと思います。

学びを通して、これから学びたいことがさらに広がった

山岸:国際日本語学科では、日本語の専門的な授業だけでなく、日本語の古典や漢文、文学、東南アジアの授業からもっと世界的な授業などいろいろあります。これから専門的な授業が増えてくると思いますが、これからの大学生活、何をメインに勉強していこうと思いますか。廣田:僕は好奇心旺盛と自分で言っちゃいますが、いろんな内容に興味があります。今は日本語教師を一番に考えているので、教授法や教育実習など大学でしか学べない授業を重視してやっていきたいです。

ニコラス:私は授業で自分の国と日本との関係を調べたのが興味深かったです。日本が他の国からどう見られているかとか、50年前の日本の移民はどこの国に行ったんだろうということを調べて、興味を持ちました。これからはもっと国際関係について勉強したいです。

コウナン:私も廣田さんと同じように、教授法や日本語を学びたいです。もちろん語彙や文法についても学びたいし、日本文化について学びたいです。

永井:私の場合、自分の世界を広げるという意味でも、いろんな考え方について知って、いろんな人と知り合って、とにかくたくさん経験して自分のものにすることを、今は一番重視していきたいです。

みなさん、それぞれに学びながら、自分にとってやりがいのある道を模索している様子がよくわかりました。学びに向かうみなさんの真摯な姿勢は、私たち教員にとっても、授業を設計する上で強い原動力になります。みなさん、どうもありがとうございました!(中村)